- TOP

- ABOUT 教室について

- 講師履歴 生まれ~留学

- 講師履歴 留学時代

留学時代

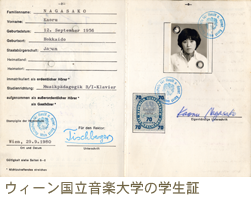

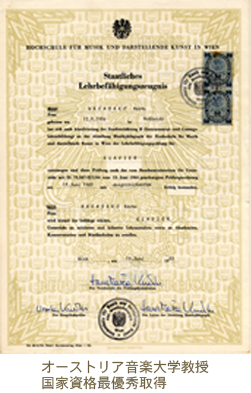

■ウィーン国立音楽大学

◆Hochschule für Musik und darstellende Kunst Wien ◆

当時、私は自身がコンサートピアニストに成るよりも、どういう教育を受ければ、ピアニストに成れるのかと、その指導法、教育法に興味があった。

日本の音楽大学でのピアノの授業はあくまで1対1の個人授業だったため、他の色々な先生のレッスンを見学したり、又、指導を受けるというのは難しかった。

それで多くの素晴らしいピアニストを育て上げてきたウィーンの教育方法を勉強したいと考え、音楽教育学科 ◆MusikpädagogikBI◆を受験することにした。入学試験は理論(楽典)聴音・面接(主にドイツ語の授業が理解できるかどうかを見る)とピアノ演奏(バロック、古典ソナタ、ロマン派、近現在を各1曲づつ)であった。

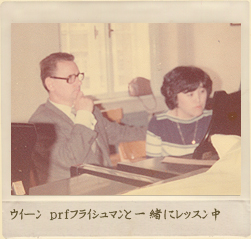

■フライシュマン先生

Prf.Walter Fleishmann

私が師事したフライシュマン先生は、小柄だがその手は熊の手のように大きく厚みがあり、指1本が私の3本分くらいある太さであった。

フライシュマン先生は幼少期より良き指導者、環境の中、ピアノ一筋の勉強された生粋のウィーン人で、名教師として、又、その指導の厳しさでは、有名な先生であった。

ウィーン国立音楽大学でのレッスンは、朝8時ジャストに始まり、私1人のレッスンが終わるのが昼過ぎで、1小節、1フレーズごとに止められ、技術的にも音楽的にも、科学的、論理的に説明される実に明解で密度の濃いものであった。

そしていつも色々な国の学生が見学にきていた。

■音楽教育科の授業

私の在籍した音楽教育科Bクラスは、音楽大学や音楽アカデミーのピアノ教授の国家資格を取るためのクラスで、自分のピアノ演奏の他に、指導法の授業として理論と実践があった。

ちなみに音楽教育科Aは初等教育クラスである。

実践においては、モデルになる生徒(中、上級)を学生(私)が指導し、それを教授がチェックするという非常に実際的なもので、「ただ1曲を上手に弾く」といったものではなく、成長段階に合わせ、曲の構成やその背景、技術指導や表現方法等を、演奏に頼らずしっかり言葉で説明できるよう求められた。

オーストリアでは医者、弁護士などと同じく、ピアノ教師においても国家資格に合格しなければ公的な場所での仕事にはつけない。

国家試験は、

①筆記。テーマはその場で発表。私の時は「ペダル使用法」と「ソナタの指導について」であった。約4時間内に全てドイツ語で書く。

②ピアノ演奏(バロック、古典、ロマン、近・現代)

③実際の生徒を指導する公開レッスン

私は、音楽大学教授資格を最優秀で取得する事が出来た。

Staatliches Lehrbefähigungszeugnis

KLAVIER am 17. Juni 1983

mit ausgezeichnetem

その時、審査員の先生に言われた言葉は、生涯忘れられないものになった。

「あなたの指導は実に明解で実際的でわかりやすい。

音楽に対する愛があふれている。

日本に帰るならば、単なる指先だけの演奏でなく、本物の音楽をしっかり伝えてほしい」と。

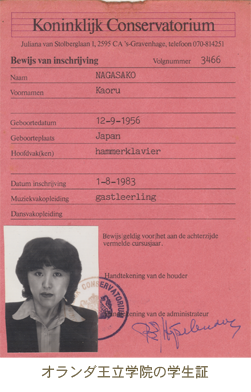

■オランダ王立音楽院

ウィーンで勉強している中、いつも私の心にひっかかっているものがあった。

それは日本ではあまり見ることの出来ない、古い楽器である。

モーツァルトやベートーベンが使用していた当時のピアノは現代の物とは、大きさも構造も違っている。

当時の楽器で演奏したら、どんな音が出るのだろうか?

「オリジナルの楽器を弾いてみたい」と、フライシュマン先生に相談すると、古典楽器の勉強ならばオランダに行くと良いと勧められ、私は迷うことなくオランダ行きの列車に飛び乗った。当時飼っていたネコ一匹と一緒に。

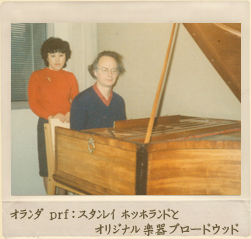

オランダ王立音楽院 Koninlijk Conservatoriumでは、ピアノの前進であるハンマークラーヴィーア、フォルテピアノをスタンレイ ホッホランド先生 Prf.Stanley Hoogland、チェンバロをキャサリン・ファン・ダーニエ先生 Prf.Casalin van Darnieに指示する。

ホッホランド先生 Prf.Hooglandのレッスンは、モーツァルトの時は、当時の複製楽器を使用しての演奏であったが、ベートベンやショパン、リスト等は当時実際に使用されていたオリジナルのピアノを用いてのレッスンだった。

私はこのオランダ王立音楽院 Koninklijk Conservatorium での勉強で、今まで以上に音楽の核の部分に近づけたように思う。

ウィーン・オランダと約5年以上に及ぶ留学生活も、学生という身分だからこそ出来たものであった。